Литосферные плиты. Тектоника плит

Код ЕГЭ 2.2. Земная кора и литосфера. Состав и строение.

Рельеф земной поверхности. Тектоника литосферных плит

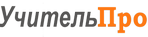

Литосферные плиты

Литосферные плиты – крупные жесткие блоки литосферы Земли, ограниченные сейсмически и тектонически активными зонами разломов.

Более 90 % поверхности Земли покрыто 13-ю крупнейшими литосферными плитами.

Первым гипотезу о дрейфе материков (т.е. горизонтальном движении земной коры) выдвинул в начале ХХ века А. Вегенер. На ее основе создана теория литосферных плит. Согласно этой теории, литосфера не является монолитом, а состоит из крупных и мелких плит, «плавающих» на астеносфере. Пограничные области между литосферными плитами называют сейсмическими поясами — это самые «беспокойные» области планеты.

Срединно-океанические хребты

Рифт – огромный разлом в земной коре, образующийся при ее горизонтальном растяжении (т. е. там, где расходятся потоки тепла и вещества). В рифтах происходит излияние магмы, возникают новые разломы, горсты, грабены. Формируются срединно-океанические хребты.

Срединно-океанические хребты – мощные подводные горные сооружения в пределах дна океана, занимающие чаще всего срединное положение. Близ срединно-океанических хребтов происходит раздвижение литосферных плит и возникает молодая базальтовая океаническая кора. Процесс сопровождается интенсивным вулканизмом и высокой сейсмичностью.

Континентальными рифтовыми зонами являются, например, Восточно-Африканская рифтовая система, Байкальская система рифтов. Рифты, так же как и срединно-океанические хребты, характеризуются сейсмической активностью и вулканизмом.

Тектоника литосферных плит

Тектоника плит – гипотеза, предполагающая, что литосфера разбита на крупные плиты, которые перемещаются по мантии в горизонтальном направлении. Близ срединно-океанических хребтов литосферные плиты раздвигаются и наращиваются за счет вещества, поднимающегося из недр Земли; в глубоководных желобах одна плита подвигается под другую и поглощается мантией. В местах столкновения плит образуются складчатые сооружения.

Плиты, как правило, разделены глубокими разломами и перемещаются по вязкому слою мантии относительно друг друга со скоростью 2—3 см в год. В местах схождения континентальных плит происходит их столкновение, образуются горные пояса. При взаимодействии континентальной и океанической плит плита с океанической земной корой пододвигается под плиту с континентальной земной корой, в результате образуются глубоководные желоба и островные дуги.

Движение литосферных плит связано с перемещением вещества в мантии. В отдельных частях мантии существуют мощные потоки тепла и вещества, поднимающегося из его глубин к поверхности планеты.

Теория тектоники плит объясняет возникновение землетрясений, вулканическую деятельность и процессы горообразования, по большей части приуроченные к границам плит.

Основные положения тектоники литосферных плит:

- Граница литосферы. Литосфера – верхняя, твёрдая оболочка Земли, нижняя граница которой является изотерма +1300°С. Ниже – астеносфера. Она состоит из горных пород такого же состава, но уже подплавленных и пластичных.

- Литосферные плиты. Литосфера разделена на плиты, движущиеся по астеносфере.

- Движения литосферных плит. Различают 3 типа относительных перемещений литосферных плит:

◊ 1) Дивергенция (расхождение). Дивергентные перемещения приводят к образованию рифтов. С образованием океанического рифта связан спрединг (процесс расширения океанического дна за счёт внедрения магмы в зоне рифта). В результате спрединга возникают срединно-океанические хребты.

◊ 2) Конвергенция (схождение). При конвергенции существует 3 варианта взаимодействия плит:

• а) Субдукция (лат. – «проведение под») – опускание «океанической» ЛП под другую ЛП. Пример 1: Тихоокеанская под Филиппинскую. Результат: Марианский желоб и Марианские острова. Пример 2: Наска под Южноамериканскую. Результат: Чилийский и Перуанский желоба и горы Анды.

• б) Обдукция (лат. – «покрывание») – надвиг «океанической» ЛП на «материковую». Пример: Евразийская на Аравийскую. Результат: Оманские горы (Хаджар).

• в) Коллизия (лат. – «столкновение») – столкновение двух «материковых» ЛП. Пример: Индостанская с Евразийской. Результат: горы Гималаи.

◊ 3) Сдвиг (параллельное смещение). При сдвиговых перемещениях возникают трансформные разломы. Большинство трансформных разломов расположены на океаническом дне. Направление сдвига бывает левое и правое. Классический пример: разлом Сан-Андреас (Калифорния, США). - Причины движения плит. Основной причиной движения литосферных плит является конвекция магмы, обусловленная мантийными тепло-гравитационными течениями.

Значение тектоники плит. Тектоника плит связала различные науки о Земле, дала им предсказательную силу. Перемещения плит не играют определяющей роли в климатических изменениях, но могут быть важным дополнительным фактором, «подталкивающим» их.

Автор: NikitaKovtunSlyudyanka — собственная работа, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103450071

Тектоническая структура

Земная кора разделяется на устойчивые (платформы) и подвижные участки (складчатые области — геосинклинали). Геосинклинальные области и платформы — главнейшие тектонические структуры, находящие отчетливое выражение в современном рельефе.

Геосинклинали — подвижные линейно вытянутые области земной коры, характеризующиеся разнонаправленными тектоническими движениями высокой интенсивности, энергичными явлениями магматизма, включая вулканизм, частыми и сильными землетрясениями.

На ранней стадии развития в них наблюдаются общее погружение и накопление мощных толщ горных пород. На средней стадии, когда в геосинклиналях накапливается толща осадочно-вулканических пород мощностью 8-15 км, процессы погружения сменяются постепенным поднятием, осадочные породы подвергаются складкообразованию, а на больших глубинах — метаморфизации, по трещинам и разрывам, пронизывающим их, внедряется и застывает магма. В позднюю стадию развития на месте геосинклинали под влиянием общего поднятия поверхности возникают высокие складчатые горы, увенчанные активными вулканами; впадины заполняются континентальными отложениями, мощность которых может достигать 10 км и более.

Пройдя геосинклинальный цикл развития, земная кора утолщается, становится устойчивой и жесткой, не способной к новому складкообразованию. Геосинклиналь переходит в иной качественный блок земной коры — платформу.

Платформа (от франц. plat — плоский и forme — форма) — крупная (несколько тыс. км в поперечнике), относительно устойчивая часть земной коры, характеризующаяся очень низкой степенью сейсмичности.

Платформа имеет двухэтажное строение. Нижний этаж — фундамент — это древняя геосинклинальная область — образован метаморфизованными породами, верхний — чехол — морскими осадочными отложениями небольшой мощности, что свидетельствует о небольшой амплитуде колебательных движений.

Возраст платформ различен и определяется по времени становления фундамента. Наиболее древними являются платформы, фундамент которых образован смятыми в складки кристаллическими породами докембрия.

Фундамент более молодых платформ образован в периоды байкальской, каледонской или герцинской складчатости. Области мезозойской складчатости не принято называть платформами, хотя они и являются таковыми на сравнительно раннем этапе развития.

В рельефе платформам соответствуют равнины. Однако некоторые платформы испытали серьезную перестройку, выразившуюся в общем поднятии, глубоких разломах и крупных вертикальных перемещениях глыб относительно друг друга. Так возникли складчато-глыбовые горы, примером которых могут служить горы Тянь-Шань, где возрождение горного рельефа произошло во время альпийского орогенеза.

На протяжении всей геологической истории в континентальной земной коре происходило наращивание площади платформ и сокращение геосинклинальных зон.

Распространение и возраст платформ и геосинклиналей показывается на тектонической карте (карте строения земной коры).

Вы смотрели конспект по географии «Литосферные плиты. Тектоника литосферных плит». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по географии

- Найти конспект в Кодификаторе ОГЭ по географии

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по географии